Silvester

Auf ein Wort

Hals- und Beinbruch

Von Burkhard Budde

Quadriga vom Braunschweiger Schloss von Jörg Scheibe aus Braunschweig

Hals- und Beinbruch!

Zum Jahreswechsel wünschen sich viele Menschen „Einen guten Rutsch“. Und könnten damit „Eine gute Reise“ im Auge haben. Andere sagen fröhlich „Prosit“. Und könnten damit „Dein Leben möge gelingen“ oder „Neues Jahr, neues Glück“ meinen. Für wieder andere gehört zu Silvester „The same procedure as last year„: Immer dasselbe Spektakel, derselbe Zirkus, dieselbe Träumerei.

Wahrsager und Propheten mit Kristallkugeln, Karten und Pendeln haben Hochkonjunktur, obwohl – realistisch gesehen – ein Münzwurf ausreichen würde. Feuerwerke, Kracher und Raketen mit vollem Farbenspektrum, Funken und Blitzen sollen das neue Jahr begrüßen und böse Geister vertreiben, obwohl die Mächte der Finsternis– realistisch gesehen – in den Kriegen und Konflikten nicht daran denken, sich vertreiben zu lassen und zerstörerisch präsent bleiben.

Miesepeter und Spaßbremser in Pantoffeln der Moral, in Stöckelschuhen der Besserwisserei oder in Sandalen der Gleichgültigkeit wenden sich ab, obwohl viele von ihnen heimlich und ohne eigene Kosten das Feuerwerk anderer genießen, das – genauer betrachtet – sowohl die „schöne Vergänglichkeit“ als auch „spontane Lebensfreude“ symbolisiert. Bei gefährlichen und unverantwortlichen Ausschweifungen gerät allerdings nicht nur die Symbolik, sondern auch die Vernunft vollkommen aus dem Blick.

Vieles ist am Jahreswechsel ambivalent und widersinnig; die Oberfläche kann jedoch auch auf einen versteckten Sinn in der unbekannten Tiefe hinweisen. Nicht ohne Grund hat der Monat Januar seinen Namen von Janus, dem zweiköpfigen Gott: Rückblick und Ausblick lassen sich nicht einfach trennen. Sie bilden eine dynamische Einheit. Menschen können im Strom des Lebens zwar rückwärts blicken, werden jedoch gleichzeitig in eine Zukunft getrieben, die unberechenbar ist sowie stets Spuren neuer Vergangenheiten hinterlässt.

Dennoch kann im flüchtigen, schnellen und schnelllebigen sowie wechselhaften Strom des Lebens – wenigstens für eine kurze Zeit – Silvester den Besuch einer kleinen Insel bedeuten, um nicht unterzugehen. Wir brauchen solche Inseln, neuen Mut und Zuversicht, neue Kraft und gute Vorsätze, die zu konkreten Hauptsätzen werden können.

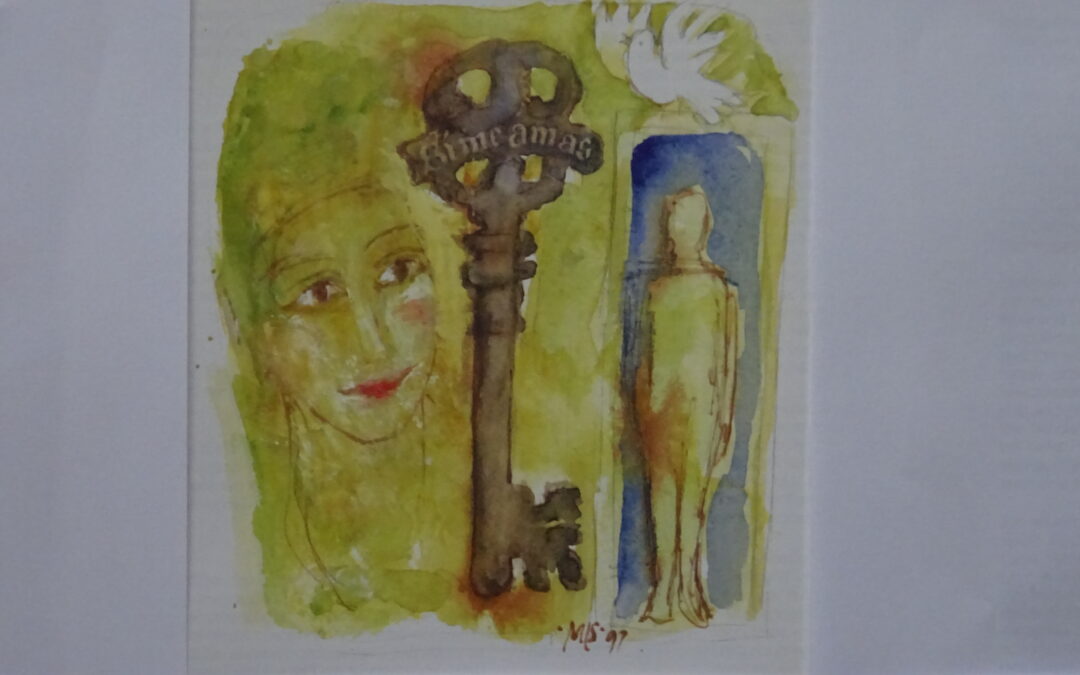

Eine besondere spirituelle Insel ist der Glaube an Gott, der den Strom des Lebens geschaffen hat, und in allen Stürmen des Lebens seine tragende und erneuernde Hilfe verspricht. Wer seiner Wirkmächtigkeit durch den Geist Christi – dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit – vertraut, in seinen eigenen begrenzten Möglichkeiten Gott selbst unmögliche Möglichkeiten zutraut, der wird mit neuem unsichtbarem festen Schuhwerk ausgestattet, das Halt, Schutz und Sicherheit schenkt. Der kann leichter bei aller Begeisterung zu Silvester einen coolen Kopf behalten, um nicht auf die Nase zu fallen.

Der wünscht seinem Nächsten vielleicht auch „Hals- und Beinbruch!“ – im Sinne des jiddischen Segenswunsches Glück und Segen zum Neuen Jahr. Und an jedem neuen Tag, den Gott schenkt.

Burkhard Budde