Gute Hoffnung

Auf ein Wort

Suche gute Hoffnung

Von Burkhard Budde

Auf ein Wort

Suche gute Hoffnung

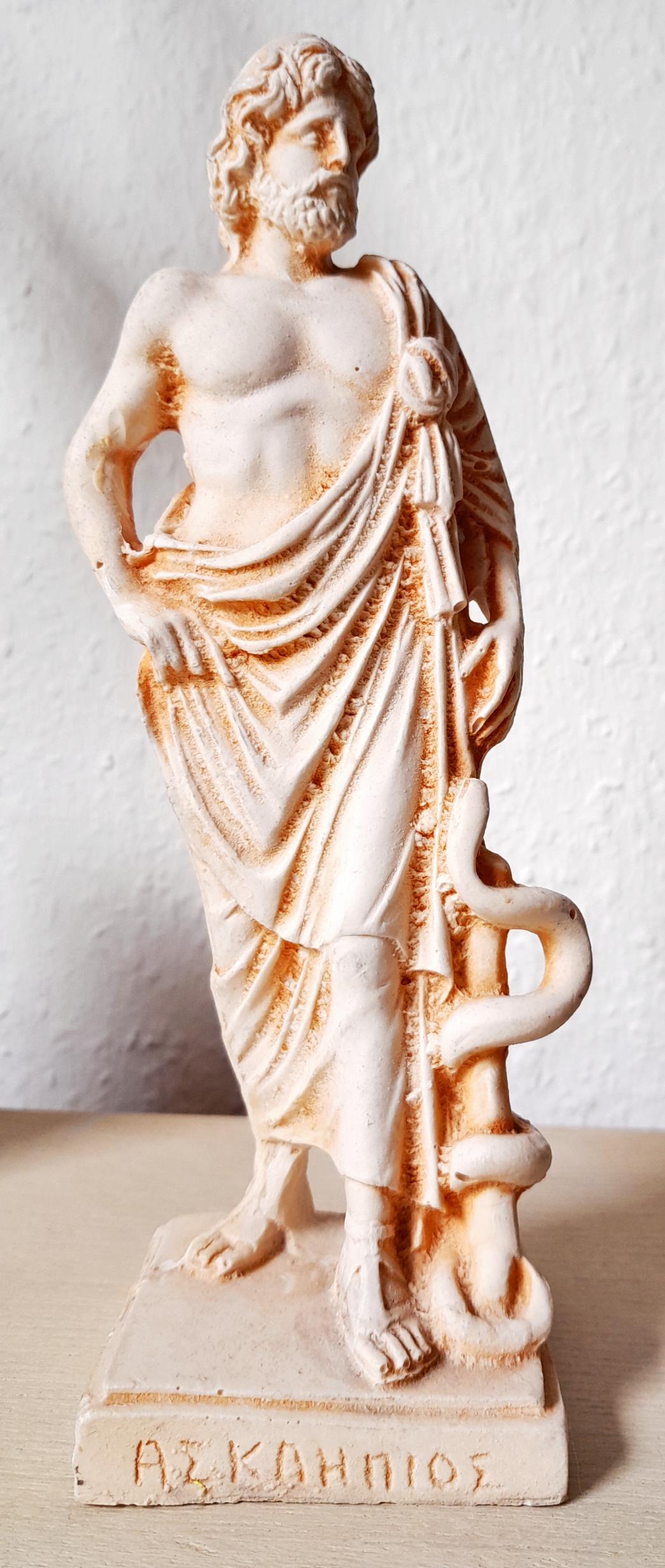

Ein Leidender sucht „gute Hoffnung“. Im Gefängnis seiner Angst und Sorgen braucht er mehr als eine getönte Brille, die alles in ihm und um ihn herum positiv erscheinen lässt. Auch noch so gut gemeinte Ratschläge wie „Reiß dich zusammen!“, „Beiß die Zähne zusammen!“ oder „Kopf hoch, es wird schon werden!“ wirken auf ihn mehr wie Schläge denn als Rat. Positives Denken und solidarische Ermutigungen sind eben keine Allheilmedizin. Manchmal können sie sogar eine Selbsttäuschung sein, die alles nur noch verschlimmert.

Die Seele des Leidenden ist verletzt und beleidigt, erschöpft und antriebslos – wie durch ein enges Korsett eingeschnürt, das ihm die Luft zum Atmen nimmt. Die ewige Zitterpartie, jedes Wort von ihm könne auf die Goldwaage gelegt, jedes Verhalten von ihm falsch verstanden, er selbst auf die Anklagebank gesetzt werden, vergiftet immer mehr sein eigenes Denken.

Und nebulöse Schreckgespenster, die plötzlich kommen und gehen, um unerwünscht wiederzukommen, sich in seine Sorgen hineinschleichen und in seine Ängste nisten, bereiten ihm schlaflose Nächte: Werde ich wieder gesund? Wird seine Beziehung die Krise aushalten?

Und werden die vielen Konflikte, Katastrophen und Kriege auf der Welt nie aufhören?

Wer nimmt seine unkontrollierbaren Träume und schmerzhaften Nadelstiche, sein leises Wimmern, sein lautes Klagen, sein ohnmächtiges Schweigen wahr? Wer interessiert sich für seine verzweifelte Wut, die versteckte Faust in der Tasche, aber auch für seine geheimen Sehnsüchte?

Eine Todesanzeige in der Zeitung erinnert ihn daran, dass er der Nächste sein könnte, der diese Welt verlassen muss; der Spruch über der Anzeige jedoch auch daran, dass es Menschen gegeben hat und gibt, die eine „gute Hoffnung in Gnade“ (2.Thess 2,16) haben: eine feste Zuversicht auf Gottes Versprechen im Leiden und im Tod – nicht als eine zusätzliche Nebelkerze, als eine Seifenblase oder als ein verlockender Selbstbetrug, sondern als ein unsichtbarer, aber erfahrbarer sicherer Anker für seine Seele, die Halt und Trost erlebt.

Der Leidende, der kritisch genug ist, die Grenzen seines Denkens zu bedenken, fragt sich: Könnte es sein, dass es eine Fernwirkung seines Schöpfers gibt, die trotz scheinbar unüberwindbarer Hindernisse gleichzeitig sowohl am zeitlosen als auch am zeitlichen Ort gegenwärtig und wirkmächtig ist – wie eine Welle am Strand, die alles durchtunnelt und gleichzeitig an verschiedenen Stellen ist?

Und er vergegenwärtigt sich das Leiden Jesu, von dem einerseits das Wort „Meine Seele ist tief betrübt bis an den Tod“ überliefert ist; andererseits aber auch die Hoffnung auf Gottes schöpferische Kraft „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“. Ein ermutigendes Beispiel für einen Leidenden?

Kann trotz aller Nöte und Anfechtungen der Schlüssel neuen Grund-, Gott- und Christusvertrauens im Gefängnis des Leidenden selbst gefunden werden? Da ja auch jede Wand, die trennt, zugleich durch zuversichtliches Klopfzeichen verbindet? Und der mitleidende und selbstleidende Gott – so die Erfahrung biblischer Zeugen – nicht auf den Leidenden wartet, sondern ihm selbst die Tür des Glaubens öffnet, ihm in seinem Leiden entgegenkommt, um ihm die Gewissheit seiner Gegenwart sowie gute Hoffnung auf neues Leben schenkt?! Burkhard Budde