Starker Staat

Auf ein Wort

Starker Staat

Von Burkhard Budde

Auf ein Wort

Leben im schwachen oder starken Staat?

„In welchem Staat möchten Sie leben?“ wird ein Bürger gefragt, dem verschiedene „Modelle“ einfallen:

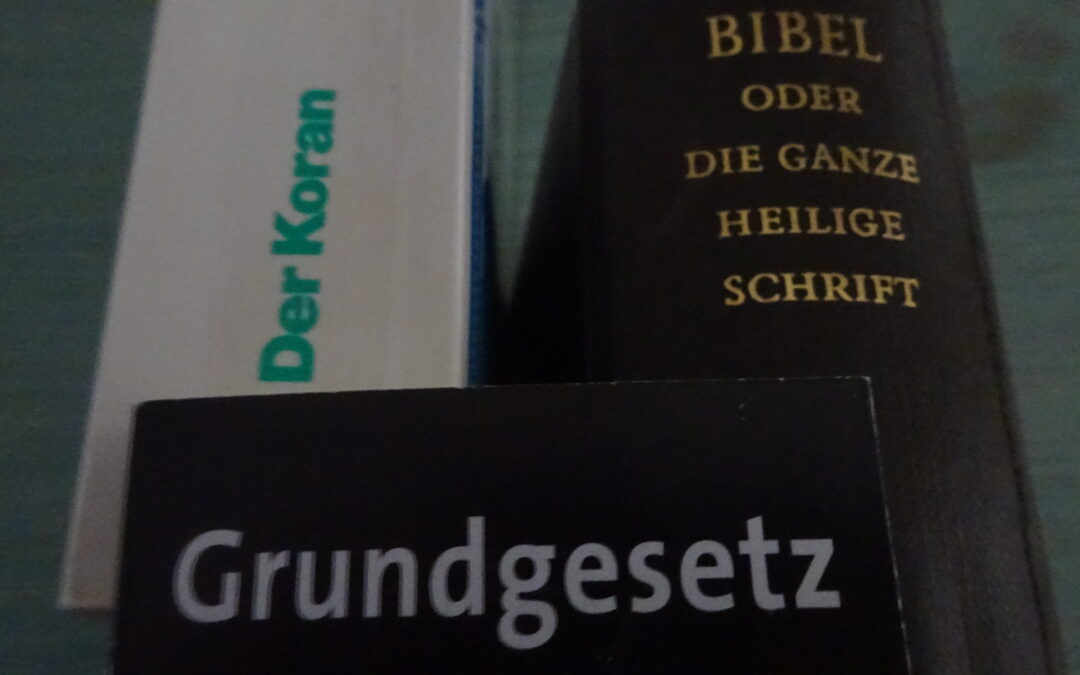

Vor seinem inneren Auge erscheint ein Gottesstaat mit religiösen Autoritäten, deren Gesetzbuch zugleich Maßstab der allgemeinen Gesetzgebung und Rechtsprechung ist. Wer diesen Staat kritisiert, kann als „Feind Gottes“ verfolgt, gefoltert oder getötet werden. Es gibt keine Menschenrechte, keine Gleichberechtigung und auch keine wirkliche Religionsfreiheit, die Freiheit, der Religion den Rücken zu kehren. Zum anmaßenden Staatsprogramm gehören Zwangsverschleierung und Kopftuchzwang; Minderheitenschutz und Wahlmöglichkeiten fehlen.

Aber kommt für den aufgeklärten Bürger ein autoritärer Staat in Frage, in dem er gerne leben würde? Ihm fallen Autokraten und Diktatoren ein, die mit eiserner Faust ungezügelt regieren und die Opposition unterdrücken. In ihrem Herrschaftsbereich gibt es keine Gleichheit vor dem Gesetz, keine echten demokratischen Wahlen, keine unabhängige Justiz und keine freien Medien. Es herrscht ein Klima der Angst, des Misstrauens und der Denunziation. Überall verbreiten sich Korruption, aber auch Nepotismus, die Bevorzugung der Familie des Herrschers, Vetternwirtschaft, die Förderung von Freunden ohne Qualifikation sowie Klientelismus, „Deals“ mit loyalen Gruppen. Und Religion wird entweder nur geduldet oder als politische Waffe eingesetzt. Sein Fazit? Nein danke!

Doch ist zu diesen zwei Modellen, so fragt sich der kritische Bürger weiter, ein schwacher Staat eine Alternative, dessen Autoritäten zwar gewählt und legitimiert sind, aber mit Samthandschuhen regieren und keine Durchsetzungskraft haben? Die zwar dem Rechtsstaat verpflichtet sind, sich aber wie ein zahnloser Papiertiger verhalten? Die den Bürger umfassend schützen sollen, doch sich in der Praxis von der organisierten Kriminalität oder gewaltbereiten Minderheiten vorführen lassen und vor mächtigen Interessengruppen in die Knie gehen? Die zwar dem Gemeinwohl dienen sollen, aber im Dauerstreit liegen und nur kurzatmig und kurzsichtig an die nächste Wahl denken? Sein Ergebnis? Nein Danke!

Im Innersten seines Herzens träumt der befragte Bürger von einem starken Staat mit Wurzeln: Von einem demokratischen Staat, der wehrhaft ist, der seine Bürger vor extremen Kräften schützen will; der wehrfähig ist, seine Bürger mit geeigneten Mitteln auch wirklich schützt; der wehrbereit ist, in dem Bürger leben, die sich mit ihrem Staat identifizieren können und sich für ihn einsetzen; der säkular ist, der weltanschaulich neutral und überparteilich, aber nicht wertneutral und geschichtslos ist.

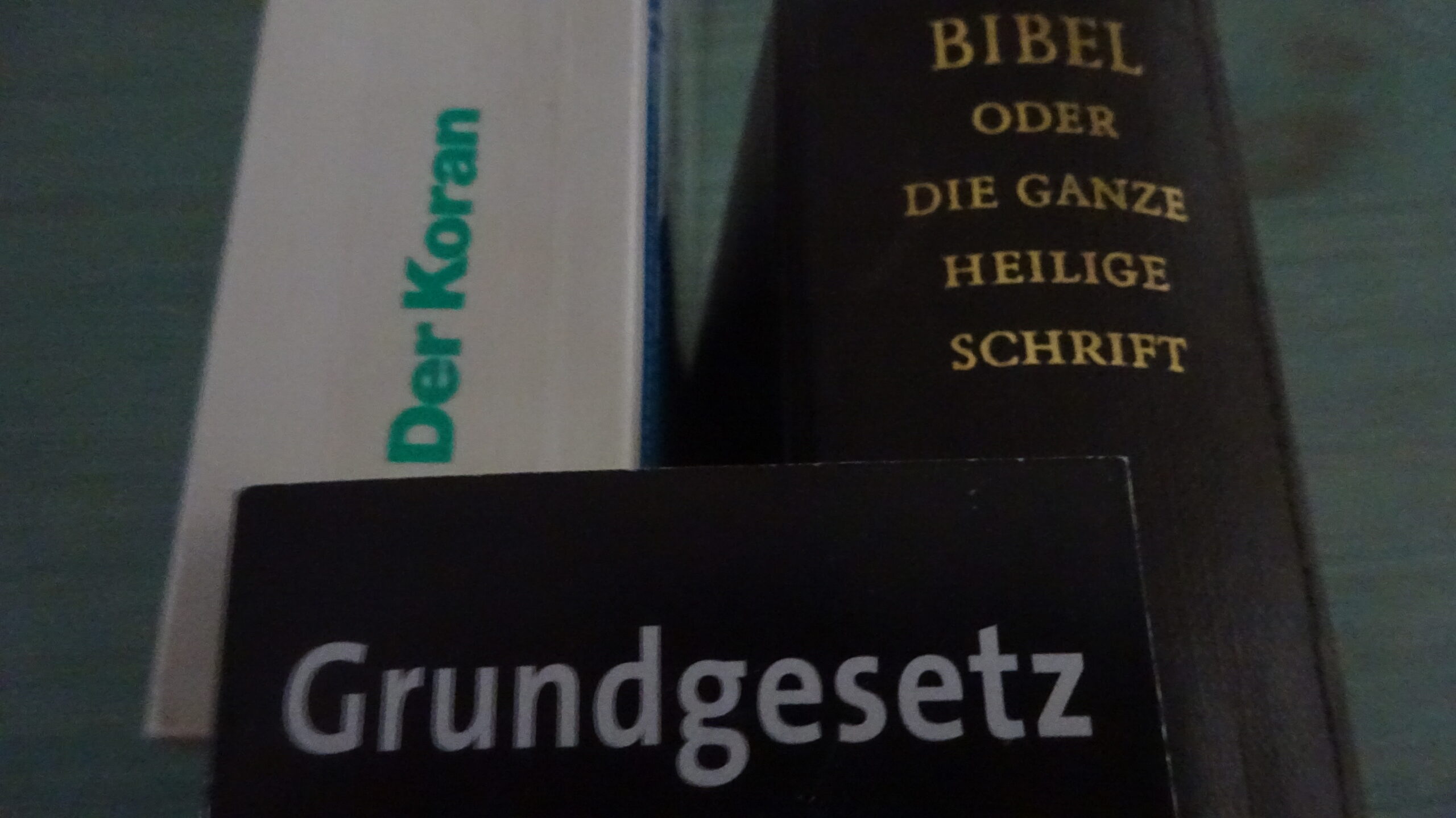

Dieser Staat, der zuverlässig und berechenbar ist sowie eine freiheitliche Verfassung oder ein normierendes Grundgesetz (GG) hat, ist mit einem Baum vergleichbar, der Schutz und Halt, Orientierung und Identität bietet, aber auch über christliche Wurzeln verfügt, die für die Energiezufuhr und Entwicklung des ganzen Baumes gebraucht werden.

Doch warum „christlich“? Weil die unantastbare Würde des Menschen nach der Katastrophe der NS-Zeit existenziell wichtig geworden war. Und die Würde in einer Gottesebenbildlichkeit der biblischen Botschaft wurzelt, um nicht erneut verfügbar, teilbar oder instrumentalisierbar zu werden. Weil auch die „Verantwortung vor Gott“ (GG) im Glauben an Gott als der letzten Verantwortungsinstanz wurzelt, um sich von menschenverachtenden und brutalen Autoritäten mit Größenwahn abzugrenzen. Weil die Alltagskultur durch christliche Traditionen der Nächstenliebe und der Freiheit zur Verantwortung geprägt ist.

Christliche Wurzeln sind eine Quelle der integrierenden und gestalterischen Kraft zur humanen Erneuerung. Ein Traum, in einem starken Staat mit christlichen und humanen Wurzeln zu leben, wird wahr, wenn die Grenzen zwischen Demokratie, Diktatur und autoritärer Herrschaft nicht verschwimmen. Und ein Leben in Würde in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit, des Rechts und des Friedens möglich bleibt.

Burkhard Budde