Selketal – Schätze für Schatzsucher

Land und Leute

Selketal – Schätze für Schatzsucher

Von Burkhard Budde

Wanderer im Selketal unterwegs.

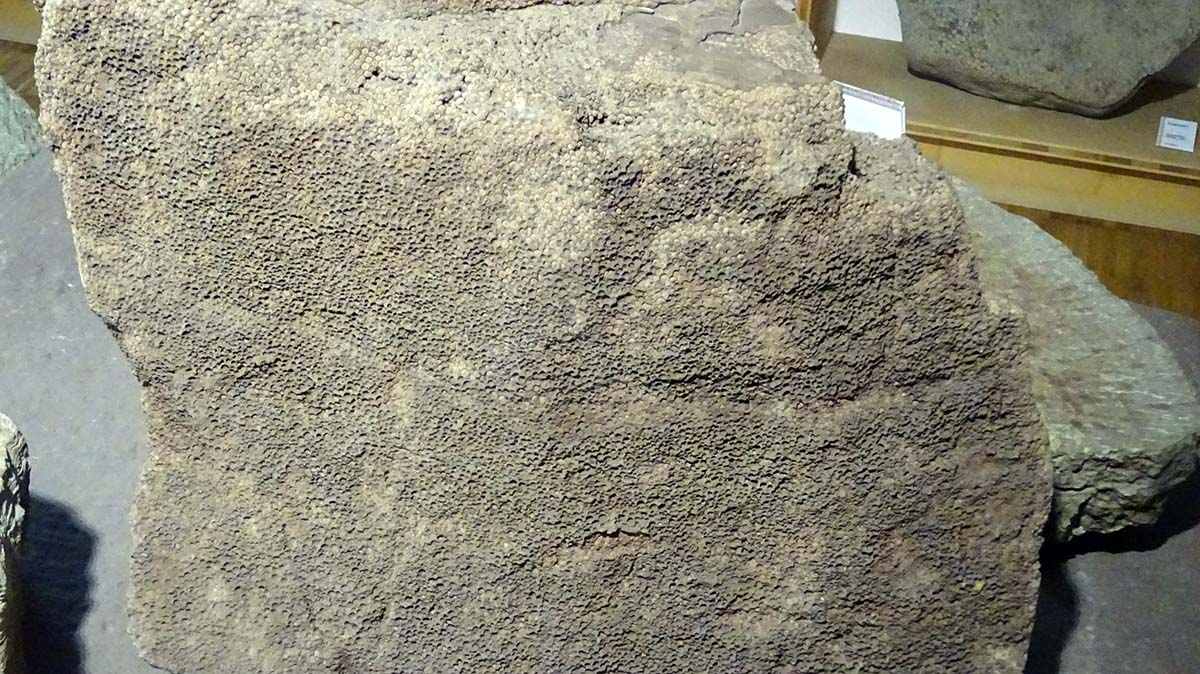

Schatzsucher, deren Herz für die Natur schlägt, kommen am Selketal nicht vorbei. Das paradiesisch wirkende Tal im Ostharz, das von dem Fluss Selke auf einer Länge von 34 Kilometern durchflossen wird, ermöglicht Schätze „natürlicher Natur“ zu entdecken. Und zu erleben: Der von Menschenhand ungebremste und freie Fluss zwängt sich zeitweise durch mächtiges Felsgestein aus gefaltetem Plattenschiefer hindurch, das vor mehr als 330 Millionen Jahren entstanden ist.

Ein etwa 69 Kilometer langer Wanderweg von Stiege nach Quedlinburg – der „Selketal-Stieg“ – führt meist dem natürlichen Flusslauf folgend den Wanderer in eine fast unberührte Natur mit naturnahen Bachstrukturen, heimischen Laubbäumen an den Talhängen, einer besonderen Flora sowie in die Heimat seltener und gefährdeter Tiere wie Mauersegler, Wildkatze, Haselmaus und Zwergmaus.

Und auch die Selketalbahn, die von der Harzgemeinde Mägdesprung aus 1887 zum ersten Mal die etwa 10,5 Kilometer lange Strecke nach Gernrode „keuchte“, lädt immer noch ein, sich auf eine reizvolle Schatzsuche zu begeben.

Ein Schatzsucher besonderer Art ist Detlef Marcus, der 50 Jahre lang in Wolfenbüttel ein Blumengeschäft geführt hat, und jetzt als Rentner seinem Hobby der Fotografie intensiv nachgeht. Im Herbst fängt der naturverbundene Hobbyfotograf mit seiner Kamera gerne die „Herbststimmung“ ein. Wie man bei seinen Aufnahmen sieht – mit seinen Augen und mit Hilfe der Kameratechnik. „Es soll gemütlich aussehen, Freude bereiten“, verrät Detlef Marcus, der zunächst mit dem Auto von Wolfenbüttel nach Alexisbad, einem Erholungszentrum des Naturschutzgebietes Selketal, gefahren ist, um von dort zu Fuß die Schätze vor allem in der Natur aufzusuchen. Vielleicht motivieren seine Aufnahmen andere, dem Geheimnis des Tales mit eigenen Augen auf die Spur zu kommen.

Ausgangsorte für eine Entdeckungstour können neben dem Alexisbad zum Beispiel auch Meisdorf sein (das „Tor zum Selketal“), Harzgerode, Königerode, Dankerode – um nur die Orte im Selketal zu nennen, die mit „-rode“ enden und ein Hinweis auf die Urbarmachung durch Waldrodung sind – oder die Burg Falkenstein, die 134 Meter über dem Selketal thront.

Viele Wege führen zum Selketal.

Die Selke bleibt ein stürmischer Fluss.

Dann ist er zu Fuß unterwegs. Und durch bewusste Selbstbewegung – Schritt für Schritt – sowie durch schöpferische Selbstbesinnung – ein Gedanke nach dem anderen – erlebt er einen persönlichen Fort-Schritt, wird der Weg in der Natur und durch die Natur selbst zum Ziel.