Land und Leute

Liebenburg – Ort mit Fingerzeig

Von Burkhard Budde

Liebenburg – Blick vom Burgberg

Im Harzvorland zwischen Goslar und Salzgitter sowie in der Nähe von Wolfenbüttel gibt es einen kleinen beschaulichen Ort, der jedoch Niedersachsengeschichte geschrieben hat. Die Rede ist von der Gemeinde Liebenburg mit einem Schloss, das der Fürstbischof Clemens August von Hildesheim (1700 bis 1761) ab 1754 als barockes Jagd- und Sommerschloss errichten ließ und zu dem eine Barockkirche gehört.

Zuvor stand auf dem Burgberg die „Lewenburg“, die der Bischof Siegfried der II von Hildesheim 1292 bauen ließ, um sein Bistum gegen die Herzöge von Braunschweig und Wolfenbüttel zu schützen.

Die damals stärkste Burg im Harzvorland erlebte verschiedene Herrschaften – neben den Hildesheimer Bischöfen den Herzog Heinrich den Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel, der auf der Burg seine Geliebte Eva von Trott in den Jahren 1541 bis 1542 versteckte, aber auch im Dreißigjährigen Krieg die Feldherren Wallenstein und Tilly, die die Burg längere Zeit als Hauptquartier nutzten.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts zerfiel die Burganlage immer mehr; heute sind noch drei ehemalige Wehrtürme zu sehen sowie einige Burgmauern und ein alter Burggang.

Hausmannsturm – Aussichtsturm im Harzvorland

In der Schlosskirche Liebenburg

Als einer der schönsten Aussichtstürme des nördlichen Harzvorlandes gilt der Hausmannsturm mit Blick auf den Brocken.

Auch wegen der Schlosskirche lohnt sich ein Besuch Liebenburgs. Der Barockmaler Joseph Gregor Wink, 1710 in Deggendorf in Niederbayern geboren und 1781 in Hildesheim gestorben, hat die Schlosskapelle 1758 mit Fresken – u.a. Episoden aus dem Leben des Heiligen Clemens, der von 88 bis 97 nach Christi Papst von Rom war – so plastisch und präzise sowie farbenprächtig und leidenschaftlich glühend gestaltet, dass sie zum Staunen Anlass gibt. Es existiert wohl kein weiterer Freskenmaler dieser Qualität in der norddeutschen Kunstszene des 18. Jahrhunderts.

Die Schlosskirche „Mariä Verkündigung“ ist heute zugleich katholische Pfarrkirche, wird liturgisch genutzt und atmet wie im 18. Jahrhundert die besondere Nähe des Himmels auf Erden.

Fresko-Detail in der Schlosskirche Liebenburg

Eine weitere Rarität im erlebbar spirituellen Kontext sind die Werke des Malers und Grafikers Gerd Winner, der 1974 das Schloss Liebenburg als Wohn- und Künstlerhaus erworben hat, nachdem es 17 Jahre lang leer gestanden hatte. Als Gerichtsgebäude mit Gefängniszellen diente das Schloss bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Nun wirkt der Ehrenbürger von Liebenburg in Liebenburg und darüber hinaus.

Seine Biografie – er ist Zeitzeuge des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges in Europa – erzählt spannende Geschichten.

Er gehört mit seinen vielfältigen Werken bereits zur Kunstgeschichte u.a. mit seinen Grafikzyklen „London Transport“. „London Docks“, „Roadmarks“, „New York Times Square“.

Aber auch – gemeinsam mit seiner 1998 verstorbenen Frau Ingema Reuter – mit dem „Haus der Stille“ als begehbaren Raum zur Meditation und Reflexion auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen 1997; das „Haus der Stille“ wurde im Jahr 2000 zur Weltausstellung übergeben.

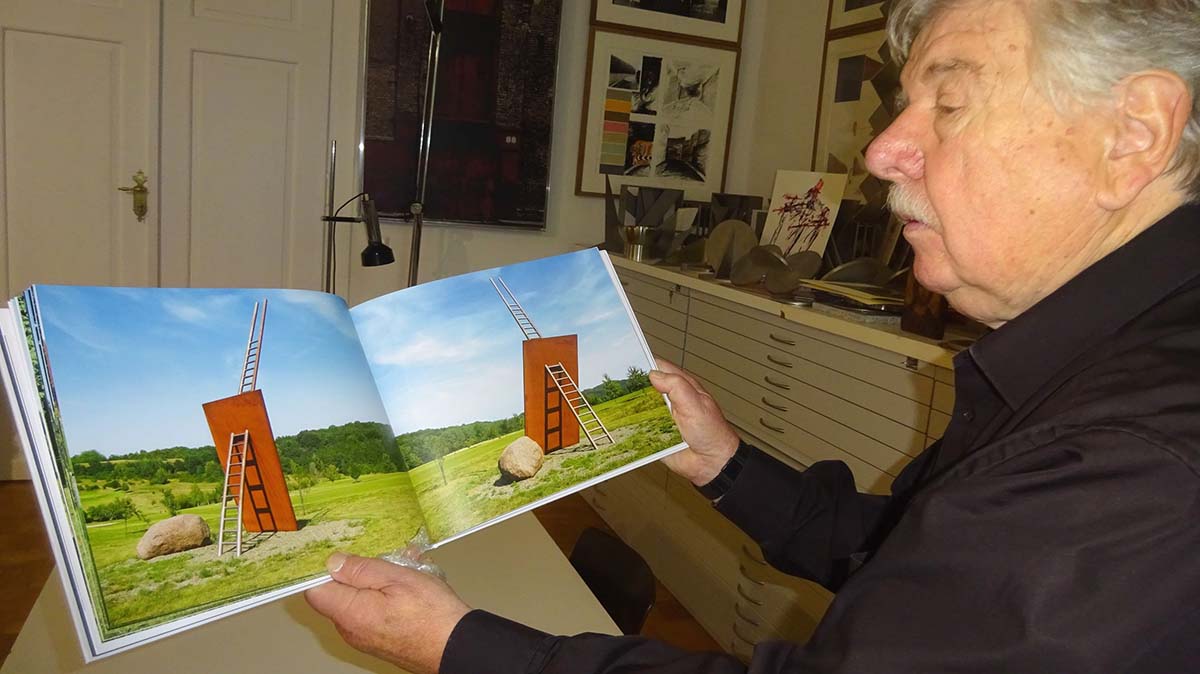

Gerd Winner – Maler, Grafiker und Schlossherr

In Braunschweig – hier 1936 geboren und zur Schule gegangen, besonders geprägt durch die Zerstörung der Heimatstadt 1944 – fand er in seinem Kunstlehrer Gottlieb Mordmüller ein Vorbild sowie einen Förderer.

Von 1956 bis 1962 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Prof. Werner Volkert, wo er „hautnah“ den Kalten Krieg erlebte; anschließend war er freier Maler und Graphiker.

In London lernte er die Siebdrucktechnik kennen; während eines Arbeitsaufenthaltes entstanden hier die Siebdruckserien bzw. die Grafikzyklen.

In der Stadt Heinrichs des Löwen, wo ein Atelier für Siebdruck aufgebaut wurde, begann die Zusammenarbeit mit dem Siebdrucker Hajo Schulpius.

1972 erhielt Winner einen Lehrauftrag an der Münchner Kunstakademie; 1975 einen Ruf als Professor für Malerei und Graphik. 1974 hatte er das Schloss Liebenburg vom Land Niedersachsen erworben, um eine Siebdruckwerkstatt sowie sein Atelier aufzubauen.

Das Pendeln zwischen seinen Arbeitsplätzen in Berlin und London sowie die Fahrten durch den „Korridor“ von Berlin in den Westen war auch wegen der Schikanen der DDR-Grenzbehörden immer schwieriger geworden.

Künstler Gerd Winner vor seinem Schloss

Die Liebenburg wurde für ihn ein „Ruhepol“ bzw. eine „Fluchtburg“ und die Liebenburger Natur „Inspirationsquelle“, wenn er mehrere Wochen in New York gearbeitet hatte, und eine besondere „Wirkstätte“ gemeinsam mit dem Siebdrucker, wenn in München die vorlesungsfreie Zeit begonnen hatte, obwohl der Künstler auf die Metropolen als „geistige Quellen für Kreativität“ nicht verzichten möchte.

Vor allem jedoch, so Gerd Winner im Gespräch, sei Religion eine „permanente Urkraft“ – wichtig für sein Wirken. Auch stehen Martina Winner, mit der er seit 1999 verheiratet ist sowie der Sohn Marian Maximilian, in der geschichtsorientierten, künstlerischen und spirituellen Tradition des anerkannten Künstlers.

Die Stahlskulpturen Winners, die seit 2009 im Schlosspark zu sehen sind, haben ihre Basis – ohne Sockel – direkt in der Natur. Und frisches, wachsendes Gras wird als Zeichen neuen Lebens sichtbar; das Material schafft die Verbindung zur Arbeitswelt. Vor allem jedoch sind es die nach oben gerichtete „Pfeile“, die als Symbol der Auferstehung verstanden werden können.

Gerd Winner – Pfeilskulpturen als Symbol der Auferstehung

Oder eine kreisförmige Bodenskulptur, die ein vierteiliges Labyrinth zeigt, kann auf die vier Lebensphasen sowie auf die vier Evangelien, auf den „existentiellen Weg zu Gott“ (Winner) hinweisen. Darüber hinaus stehen die Skulpturen im Zusammenhang mit der internationalen Straße des Friedens von Paris nach Moskau und haben damit auch eine überregionale Bedeutung.

Oder in der stählernen „Himmelsscheibe“ am Hang des Parks – der aufgehenden Sonne entgegengerichtet – durchdringen sich in abstrakter Form Alpha und Omega, Zeichen von Anfang und Ende, so Winner, aber wohl auch von ewigem Leben, eine Hoffnung auf Neuanfänge ohne Ende – durch Gott und zu ihm hin.

Und seine Zeichnungen? In mehrschichtigen Reflektionen und Durchdringungen, erläutert Gerd Winner, verschmelzen die persönlichen Eindrücke und Erlebnisse mit den Folgen des Leidens. Und „in der Summe richten sich meine Anfragen zur Passion der Menschen direkt und indirekt an die Passion Christi“, gibt der Künstler zu bedenken.

Winner-Kunst mit religiösen Perspektiven gibt an vielen Orten – in Braunschweig (z.B. in den Dominikaner Kirchen St. Albertus Magnus), Salzgitter-Bad („Jakobsleiter“, „Schwerter zu Pflugscharen“), Wolfenbüttel („Turm der Technik“) und darüber hinaus.

Gerd Winner und Burkhard Budde vor dem Bild „Christuskopf“

Im Jahr 2002 gestaltete Gerd Winner den „Christuskopf“ an der Stirnseite des Altenpflegeheimes Bethanien in Braunschweig. „Wir haben vorher darüber gesprochen“, erinnert sich der Künstler im Gespräch mit dem Verfasser dieses Artikels, der ihn damals mit dem Vorstand in Liebenburg besucht hatte.

Es sollte kein abstraktes Kunstwerk entstehen, sondern eines, das die Menschen mitnimmt, dass sie neu und persönlich anrührt, menschlich zu bleiben und in Bewegung versetzt. Damit in dem Haus der Diakonie christliche Nächstenliebe erfahrbar bleibt, mutige Schrittmacher der Liebe gestärkt werden sowie Spuren des Göttlichen und letzte Geborgenheit entdeckt werden können.

Winners verstorbene Frau Ingema Reuter hatte einen Entwurf des Christuskopfes angefertigt. Und Gerd Winner hat das Kunstwerk „posthum“ technisch, aber auch als „geistliches Programm“ vollendet.

Doch die Fragen an den Schmerzensmann, der mit seinem Geist der schöpferischen Liebe neues Vertrauen und Hoffnung schenken möchte, bleiben. Und der Betrachter muss die Botschaft angesichts von Konflikten und anderen Herausforderungen immer wieder neu entschlüsseln. Und der Künstler kann mit seiner Kunst dabei helfen – ohne pädagogischen Zeigefinger, wohl aber mit spirituellem Fingerzeig.

(Veröffentlicht auch im Wolfenbütteler Schaufenster am 18.10.2020)