Land und Leute

Königslutter – Brunnen der Geschichte

Von Burkhard Budde

Die Kleinstadt Königslutter am Nordrand des Elms ist das Tor zum Naturpark Elm-Lappwald.

Ein Blick lohnt sich: Kein flüchtiger, auf keinen Fall ein böser, auch kein gleichgültiger oder überheblicher. Aber ein neugieriger und kritischer Blick in wunderbare Brunnen spannender Geschichte und Geschichten ermöglicht immer wieder neue Entdeckungen in der Tiefe des Lebens, die man nicht so schnell vergisst.

Die Kleinstadt Königslutter, die am Nordrand des Elms liegt und das Tor zum Naturpark „Elm-Lappwald“ ist, bietet solche Brunnenerlebnisse.

Da ist zum Beispiel der Brunnen der Erd- und Naturgeschichte:

Ingrid Ehrlichmann, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Museums im Geopark-Infozentrum

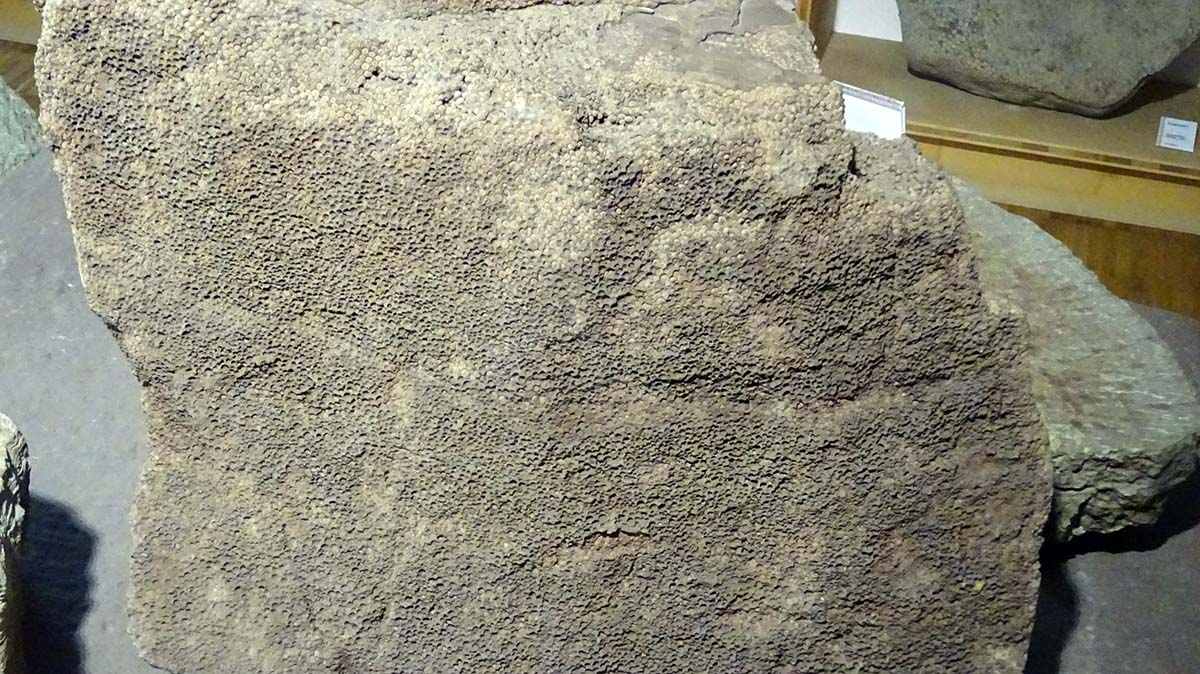

Im Geopark-Informationszentrum An der Stadtkirche 1 in Königslutter befindet sich eine Gesteinssammlung, die „steinreich“ ist. Der Kaufmann Otto Klages, gestorben 1982, hat sie – über zweitausend „erzählende Steine“ – 1972 seiner Vaterstadt Königslutter übergeben. Aus tiefer Ehrfurcht vor dem Leben, das Jahrmillionen im Kern der versteinerten Kruste eingeschlossen war, sammelte Klages leidenschaftlich Fossilien, Steine und Mineralien.

Vor allem in der Landschaft zwischen dem Harz und dem Flechtinger Höhenzug wurde er fündig. Aus der Tiefe dieses „Brunnens“ konnte so die Vielfalt des Lebens vergangener Zeiten – 290 Millionen Jahre Erdgeschichte – das Licht der Gegenwart erblicken.

Ingrid Ehrlichmann, seit 10 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin dieses Museums, das gleichzeitig das Eingangsportal zum UNESCO Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen ist, weiß, dass es kaum ein vergleichbares Gebiet in Europa gibt.

„Die Gegend ist einmalig. Die gesamte Erdgeschichte liegt vor den Füßen. Wir leben in dieser Region auf einem Schatz“, sagt die Naturliebhaberin mit leuchtenden Augen. Durch Salzaufstieg im Untergrund sowie durch Meeresvorstöße sei eine einzigartige Landschaft entstanden. Und ihr Lieblingsberg? Frau Ehrlichmann muss nicht lange nachdenken: „Das Naturschutzgebiet Heeseberg bei Jerxheim im Landkreis Helmstedt mit den Steinbrüchen, den Adonisröschen und der Hünenburg bei Watenstedt.“

Und bei diesem Lebensraum kann man sich vorstellen, dass Homo erectus und Homo sapiens – überhaupt die Vorfahren der Menschen aus der Steinzeit – ihre Spuren hinterlassen haben, etwa bei Salzgitter-Lebenstedt (50 000 Jahre altes Jägerlager der Neandertaler) oder bei Schöningen / Paläon 1 (Speere aus der Zeit vor 300 000 Jahren).

Ein weiteres Beispiel ist der Brunnen der Kultur- und Musikgeschichte:

Britta Edelmann – Museumsleiterin im Museum Mechanischer Musikinstrumente

Museumsleiterin Britta Edelmann (vorn) und die studentische Aushilfe Anna Dziatzka

Im Museum Mechanischer Musikinstrumente (MMM) Vor dem Kaiserdom 3-5 arbeitet seit 2004 Britta Edelmann als Museumsleiterin.

Die Sammlung von internationalem Rang informiert über 250 Jahre Geschichte mechanischer Musikinstrumente bzw. über ihre kulturgeschichtliche und technische Entwicklung.

Stolz berichtet Frau Edelmann, dass alle etwa 235 Instrumente – darunter eine Spieluhr, die die Größe eines 1 Cent-Stückes hat und eine Karussellorgel mit einer Größe von 3 x 4 Metern – „funktionieren und mit dem Klang vergangener Jahrhunderte die Ohren des Besuchers zum Besuch in eine fremde Musikwelt einladen.“

Im ausgehenden 18. Jahrhundert ließen Adel und vermögendes Bürgertum sich vor allem durch Flötenuhren unterhalten.

In bürgerliche Wohnzimmer kamen kleine Walzenspieldosen, Tischdrehorgeln sowie erste elektrische Klaviere zum Einsatz.

In privaten Salons und Vergnügungsetablissements waren Orchestrien beliebt, die ein ganzes Orchester zu imitieren versuchten. Und auf Jahrmärkten im 19. Jahrhundert hörte man Leierkästen bzw. Drehorgeln.

Auch die studentische Aushilfe im Museum, Anna Dziatzka (27), ist begeistert von der musealen Präsentation: „Große und kleine Ohren lernen, neu zu hören, die alte Zeit ohne Musikknopf im Ohr besser zu verstehen und die Gegenwart bewusster zu erleben“.

Der Regionalhistoriker Manfred Gruner aus Bad Harzburg erinnert an den Braunschweiger Kaufmann Jens Carlson, dem das Museum die einmalige Sammlung zu verdanken hat. Der hatte zunächst Kaufangebote aus Japan und den USA sowie aus Braunschweig, akzeptierte jedoch schließlich das Angebot aus Königslutter, um die ehemalige Wassermühle neben dem Kaiserdom zur neuen Heimat der Exponate zu machen.

Ein weiteres unverwechselbares Beispiel ist der Brunnen der Stadt- und Kirchengeschichte:

Der Kaiserdom – eigentlich die Stiftskirche St. Peter und Paul – in Königslutter

Kaiser Lothar III auf einem Wandbild im Kaiserdom in Königslutter

Der Kaiserdom – eigentlich die Stiftskirche St. Peter und Paul – gehört zu den bedeutendsten Bauwerken der Romanik in Deutschland.

1135 stiftete Lothar von Süpplingenburg – Herzog von Sachsen, 1125 König, 1133 Kaiser – ein Benediktinerkloster mit der Klosterkirche St. Peter und Paul als Grablege für sich und seine Familie sowie als Zeichen seiner Macht im Quellgebiet der Lutter. Als Lothar III zwei Jahre später starb, wurde er in einer unvollendeten Kirche beigesetzt.

Erst um 1170 wurde der Bau unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen fertiggestellt. Vor allem der nördliche Teil der klassischen romanischen bzw. kreuzförmigen Pfeilerbasilika mit seinen zehn Säulen, die ganz unterschiedlich gestaltet sind, gehört zu den Besonderheiten in Norddeutschland.

Und welche Überraschungen kann der Besucher beim Blick in diesen „Brunnen“ noch erleben?

Im Rahmen dieses Artikels können nur einzelne Entdeckungen geschildert werden:

Das Löwenportal ist der Hauptzugang in den Kaiserdom.

Beim Blick auf das „Löwenportal“, dem Hauptzugang in die Kirche, fallen die reich verzierten Säulen auf, aber auch zwei Löwen; der linke mit einem menschlichen Opfer, das er fest in seinen Pranken hält; der rechte mit einem Widder, den er scheinbar schützt oder „nur“ festhält. Der König der Tiere – hier ein Symbol für brutale Macht oder für empathische Fürsorge?

Beim Blick auf den „Jagdfries“, eine 1135 von Steinmetzen aus Oberitalien aus der Schule des Baumeisters Nikolaus von Verona gestaltete Bildfolge an der Außenseite des Kaiserdoms, die den Kampf der Jäger mit den Hasen zeigt, fällt besonders die Szene in der Mitte der Apsis auf:

Zwei Hasen, die grimmig blicken, fesseln den Jäger, der eben noch den erlegten Hasen am Stock davon trug.

Verdrehte Rollen? Wird der Jäger zum Gejagten, der Gejagte zum Jäger? Kann die Jagd nach Macht, Geld und Ruhm im Spannungsfeld von Himmel, Erde und Unterwelt überhaupt vom „gefesselten“ Menschen gewonnen werden? Gibt es Scheinsiege der starken Schwachen oder der schwachen Starken? Siegt am Ende der „Teufel“ in den Hasen oder der „Löwe von Juda“, Christus?

Es bleibt eine rätselhafte Symbolik, die jedoch die Phantasie beflügelt.

Der Jagdfries – Bildfolge an der Außenseite des Kaiserdoms

Zwei Hasen fesseln den Jäger – Szene in der Mitte der Apsis

Liegefiguren der Kaiserlichen Grablege im Kaiserdom Königslutter

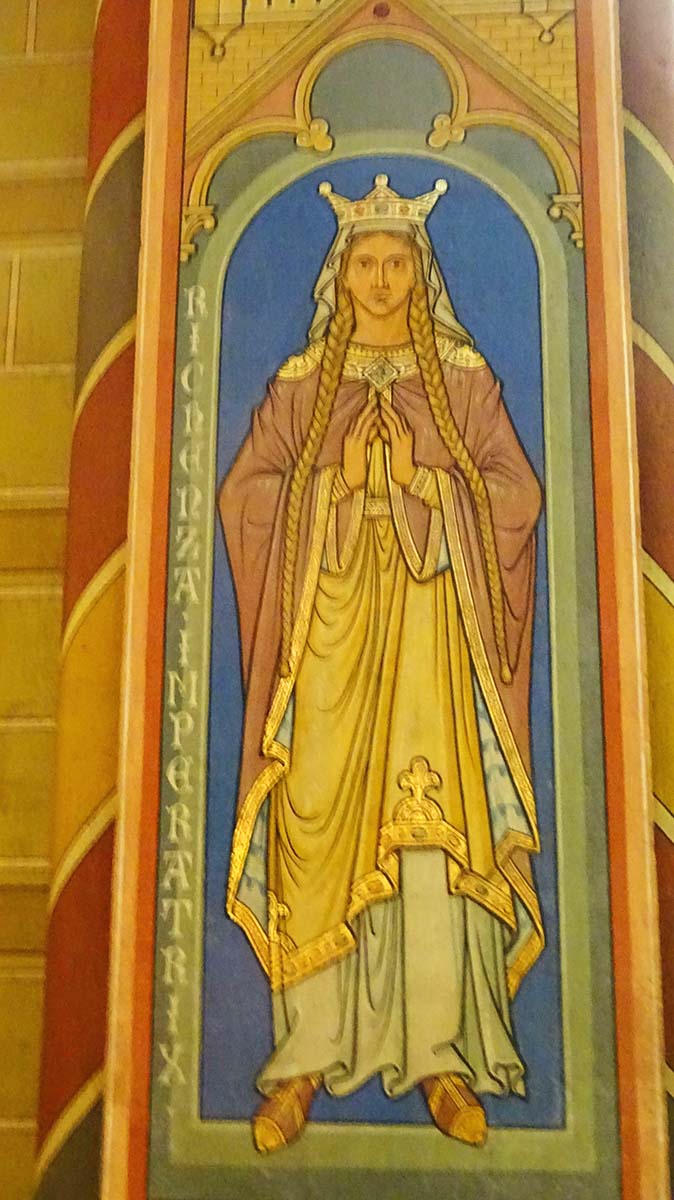

Beim Blick auf die „Kaiserliche Grablege“, die mit ihrer barocken Grabplatte aus dem Jahr 1708 bzw. mit ihren Liegefiguren an Kaiser Lothar III (gest. 1137), an seinen Schwiegersohn Herzog Heinrich den Stolzen (gest. 1139) und an die Kaisergemahlin Richenza (gest. 1141) erinnert, fallen die Herrschaftszeichen wie Reichsapfel, Zepter und Krone auf.

Und erinnern damit auch an die ehrgeizigen und unbedingten Machtansprüche einer vergangenen Zeit, in der es keine Demokratie oder Menschrechte gab, wohl aber viel Pioniergeist sowie einen von der Frömmigkeit geprägten Willen, Macht zu erhalten und zu vermehren, um sich im Brunnen der Geschichte zu verewigen, obwohl alles vergänglich und endlich ist und bleibt.

Kaisergemahlin Richenza auf einem Wandbild im Kaiserdom in Königslutter

Die Kaiser-Lothar-Linde auf dem ehemaligen Klosterhof

Klosterhof in Königslutter mit Kaiser-Lothar-Linde

Beim Blick auf die „Kaiser-Lothar-Linde“, die auf dem Gelände des ehemaligen Klosterhofes – heute des AWO Psychiatriezentrums – steht und ein geschätztes Alter von 800 bis 1000 Jahren hat – vielleicht auch von Kaiser Lothar bei der Grundsteinlegung der Kirche selbst gepflanzt worden ist – fallen der Stammumfang von fast 13 Metern sowie die Krone mit einem Durchmesser von 30 Metern auf.

Die Sommerlinde ist trotz des Alters „vital, kräftig im Wuchs und verzeichnet einen jährlichen Kronenzuwachs“, wie der Landkreis über das „einzigartige Naturdenkmal“ schreibt.

Weckt dieser Lebensbaum nicht Ehrfurcht vor dem Alter, vor der Natur, vor dem Leben als Teil der Natur? Anlass zum Staunen und dem Schöpfer auf die Spur zu kommen?

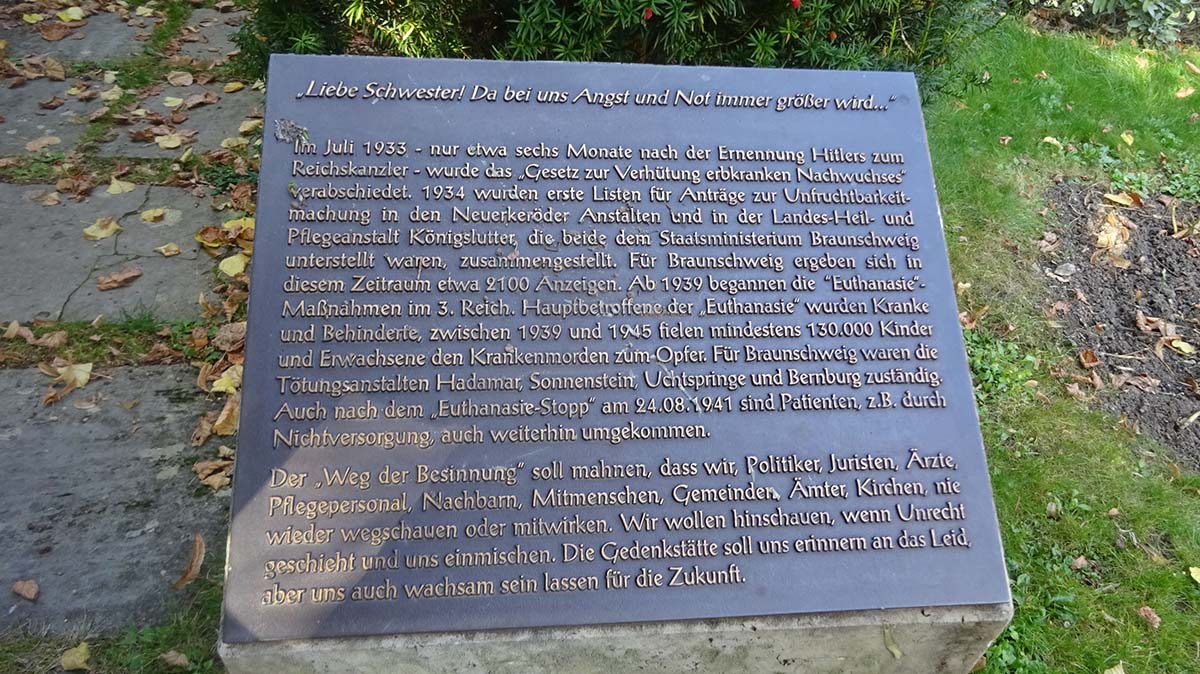

Das Mahnmal „Weg der Besinnung“ im Berggarten westlich des Kaiserdoms

Beim Blick auf das Mahnmal „Weg der Besinnung“, das im Berggarten westlich des Kaiserdoms zu sehen ist und im Jahr 2002 vom Königslutteraner Bildhauer Günter Dittmann geschaffen wurde, fällt es dem aufmerksamen Besucher wie Schuppen von den Augen: Das Mahnmal soll nicht nur an die „Euthanasie“- Maßnahmen während der NS-Diktatur erinnern, bei den zwischen 1939 und 1945 mindestens 130.000 Kinder und Erwachsene ermordet wurden.

Es soll die Verantwortung wecken, nie wieder wegzuschauen oder mitzuwirken, wenn wie ab 1934 in den damaligen Neuerkeröder Anstalten und in der damaligen Landes-Heil- und Pfleganstalt Königslutter kranke Menschen umgebracht wurden: „Wir wollen hinschauen, wenn Unrecht geschieht und uns einmischen.“ Ein Appell an die Menschlichkeit und Würde, der eine bleibende Bedeutung behält.

Der Markt als Zentrum der Stadt Königslutter mit Häusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert

Fernab vom Trubel, von der Hektik und der Lautstärke kann man in Königslutter in viele „Brunnen“ schauen.

Manfred Gruner nennt u.a. noch das dreigeschossige „Leidenfrosthaus“ mit zweigeschossigem mittigen Erkern auf hohen Säulen dem Jahr 1674, den Markt als Zentrum der Stadt mit Häusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert oder die Pfarrkirche St. Sebastian und St. Fabian hinter den beiden Rathäusern.

Brunnen können verschüttet, vergessen, versteckt oder ignoriert werden. Wunderbare Brunnen jedoch, die viel zu erzählen wissen, sind nicht nur ideale Orte der Stille, Treffpunkte von Gemeinschaften, sondern auch sprudelnde Quellen, aus denen neue Erkenntnisse und Einsichten sowie Erfahrungen geschöpft werden können. Und wer tief genug in die Tiefe eines solchen Brunnen blickt und geistig bohrt, kann sogar sich selbst, vielleicht auch neuen Lebenssinn entdecken.

(veröffentlicht auch im Wolfenbütteler Schaufenster am 4.10.2020)

Das Rathaus am Markt im Zentrum der Stadt Königslutter